こんにちは。

中国のなんでも売ってるAliExpressでBlackFridayセールを行っていたのでPrusa miniのカスタム用にTraianglelabのデュアルドライブエクストルーダーと、ヒートブレイクを購入してみました。

※無事到着して交換しています。

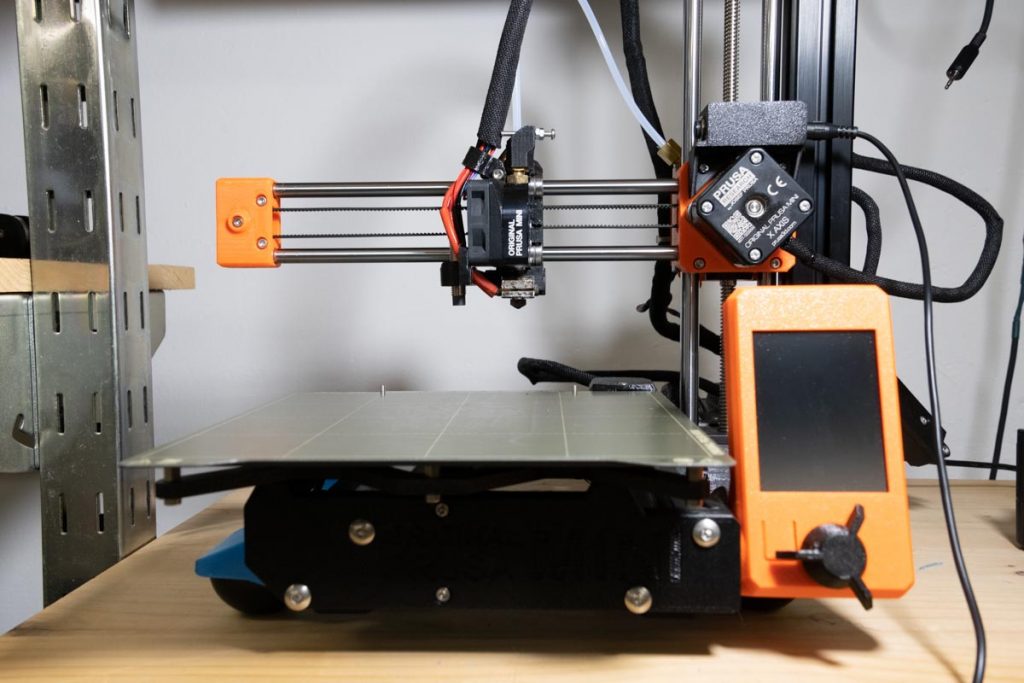

3Dプリンターの種類

Prusa miniはボーデン式の3Dプリンターです。

ボーデン式とダイレクト式の違いについてはもっと詳しい情報を調べた方が良いとは思いますが、簡単に説明してみます。

ボーデン式

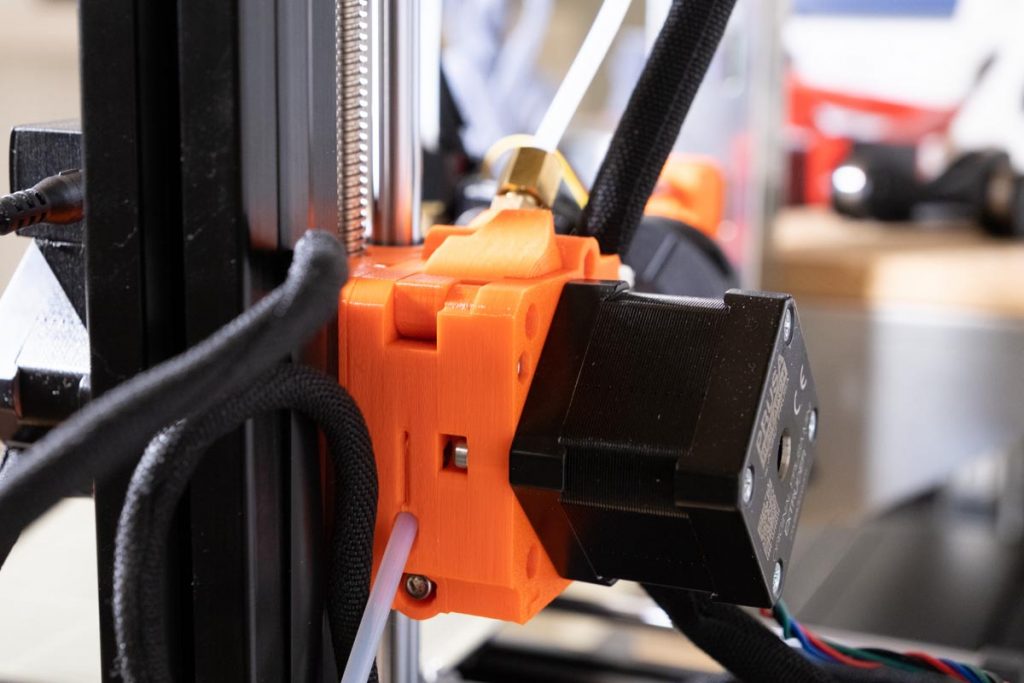

ボーデン式はエクストルーダーというフィラメントを送り出す装置がノズルとは離れた場所にあります。

エクストルーダーで送り出されたフィラメントは、PTFEチューブを通ってヒートブレイク、ホットエンド、ノズルへと到達します。

ボーデン式のメリットはエクストルーダーをノズルから遠くに置けるので、ノズル周りがコンパクトになる事とそれに伴う軽量化です。

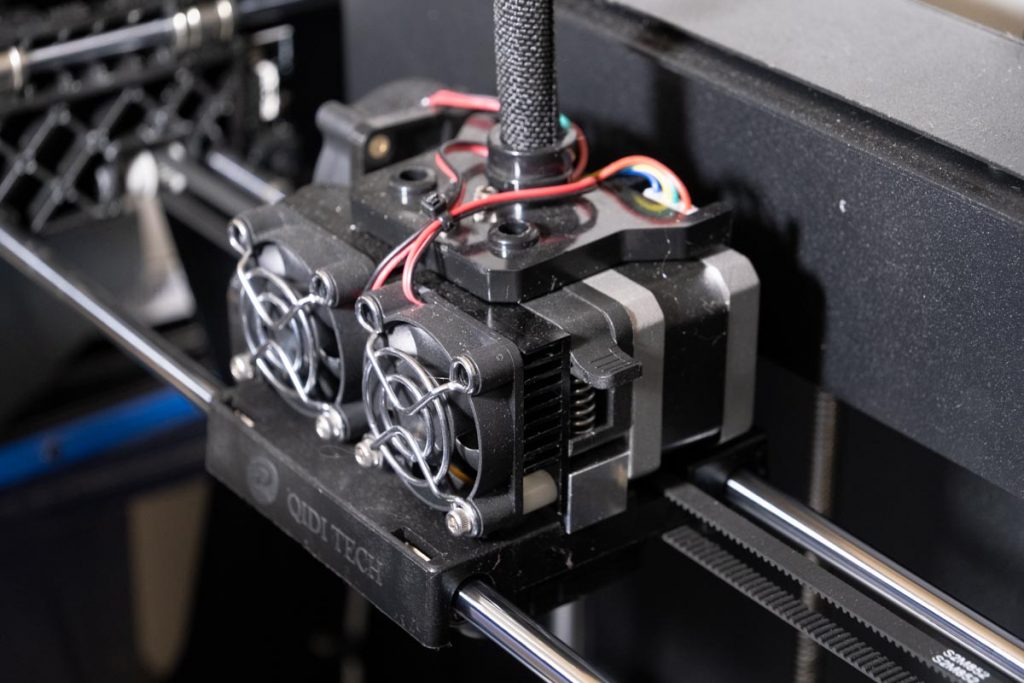

ダイレクト式

こちらはノズルセット一式のすぐ上にエクストルーダーが付いています。

送り出してすぐ下でフィラメントを溶かすイメージです。

ノズル回りが大きくなると、モーターのパワーや、躯体の剛性が必要となり、大きなノズルが動き回る分、ステージの前後左右に空間が必要です。

ボーデン式のデメリット

押し出しギアのあるエクストルーダーからノズルまでの距離が遠いため、TPEチューブをガイドに無理やりフィラメントをノズルまで押し出す事になります。

そのためTPUなどの柔らかいフィラメントの押し出しが苦手なのと(柔らかいのでうまく押し出せない)、物理的距離のため引き戻しに少し余裕が必要でフィラメントがノズルからたれやすいです。

TPEチューブも劣化してくると、フィラメントの押し出し力に負け、裂けたチューブからフィラメントが飛び出してくる、なんてことも考えられます。

今回購入を考えたのはeSUNのPLA+というフィラメントの購入がきっかけでした。

今までのPLAよりも強度があってPETGよりも扱いやすいはずなのがPLA+です。

しかし、Prusa miniで出してみると最初は220°Cくらいで溶けてくれるのですが、プリントが進むにつれエクストルーダーからカツカツという異音が聞こえてきました。

温度を試しに240°Cまで上げると音は消え順調にプリントが進みました。試しに250°Cまで上げるとまた同じようにカツカツ鳴り始めます。

ヒートクリープ現象

いろいろと調べた結果Prusa miniで起きやすいヒートクリープ現象っぽい事がわかりました。

ノズルでフィラメントが溶けきらず、エクストルーダーで押し出そうとしても溶けてないから押し出せず、次第にフィラメントを押し出すギアがフィラメントを摩耗させギアの当たっている部分が削れて凹んでしまい押すことも引くこともできなくなって、印刷が途中で止まってしまいます。

240°Cでプリントできているのだからそれで良いかと思っていましたが、やはり温度が高すぎるのかノズルの移動時に無駄に垂れて糸引きしやすいようです。

フィラメントがギアに削られてしまうと押し出すことも引き戻すこともできず、途中のPTFEチューブやエクストルーダーを分解してフィラメントを抜くはめになります。

2022年3月30日追記

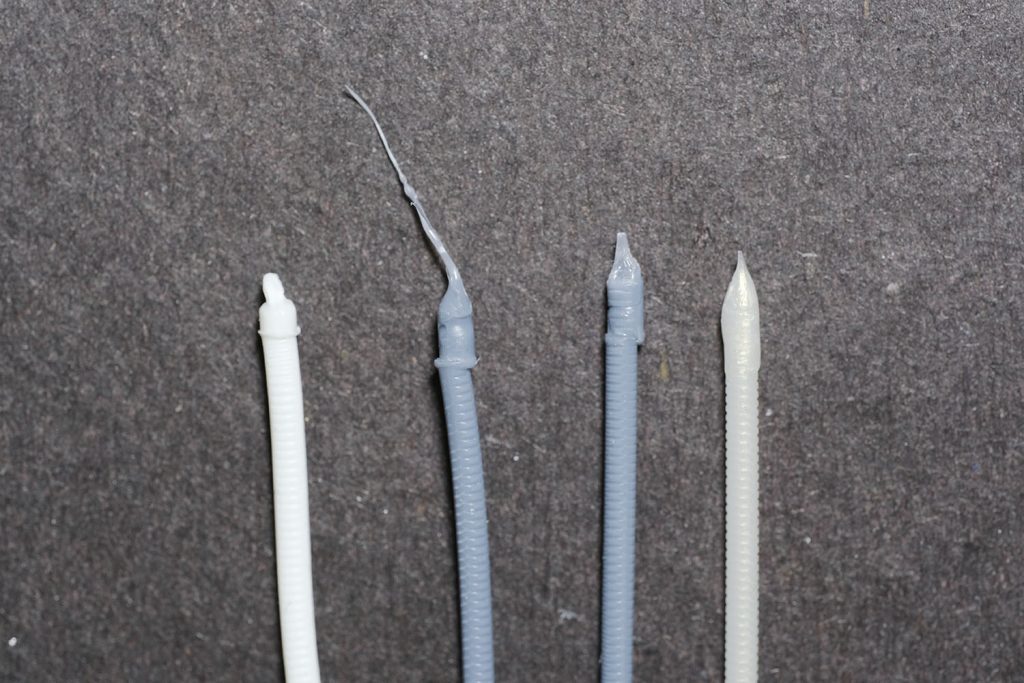

この先端を見てもらうと、元々のフィラメント径より少し先端が太っています。

どういう状況かというとPTFEチューブ内でフィラメントが溶けてチューブの径までフィラメントが膨れ上がりそのまま冷えたということになります。

この結果太ったフィラメントがPTFEチューブからヒートブレイクへ入っていかず、フィラメントが詰まってノズルへ到達しない、引き戻そうにも太いので至る所で詰まる、分解、最後は無理やり引っ張って抜き取る。という事になります。

デュアルドライブエクストルーダー

というわけでデュアルエクストルーダーに変えれば物理的に押し出すためギアが増えてフィラメントをしっかり押し出せるため、上記の問題点が解消するらしいです。

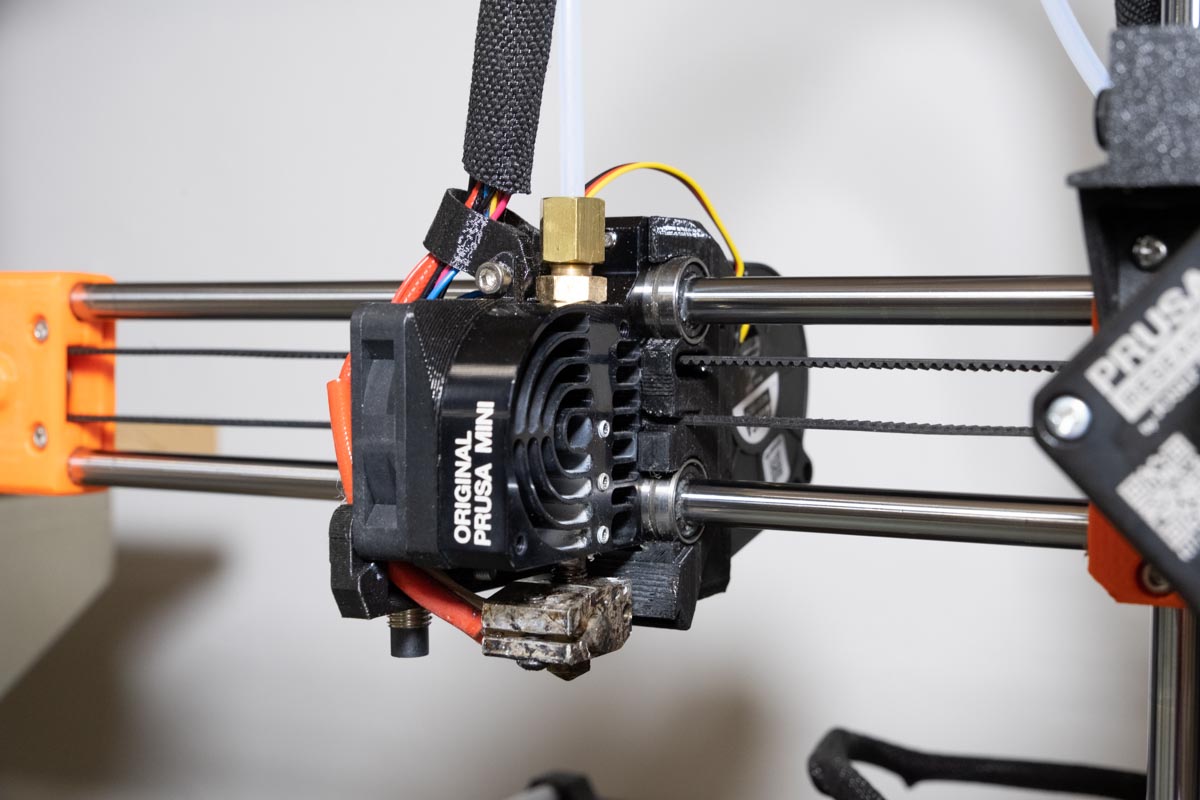

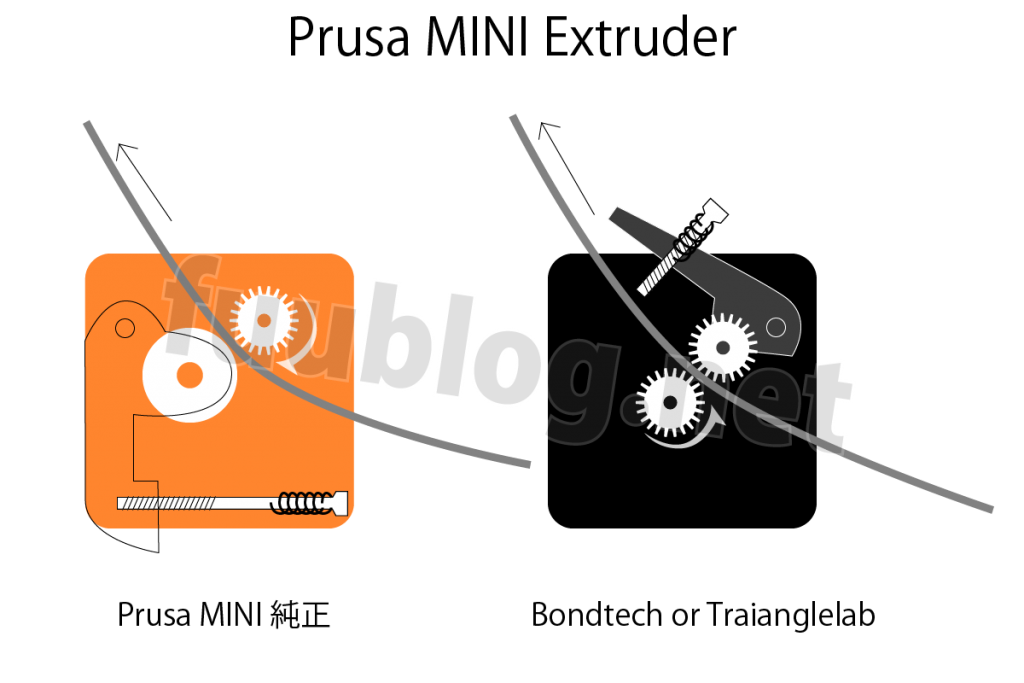

Prusa MINIのエクストルーダーは片側がギヤ、もう片側はベアリングの方押しのものが採用されています。

ざっくりですが、本家Prusa MINIのエクストルーダーとBondtechやTraianglelabのデュアルドライブエクストルーダには下記のような違いがあります。

押し出しするベアリングがギアに代わり、フィラメントの噛み具合を調整するテンション調整ネジがフィラメントの下から上に変わり調整ネジにアクセスしやすくなっています。

デメリットとしてはギヤの掃除をするためにネジを外さないといけなくなった事です。

ヒートブレイク

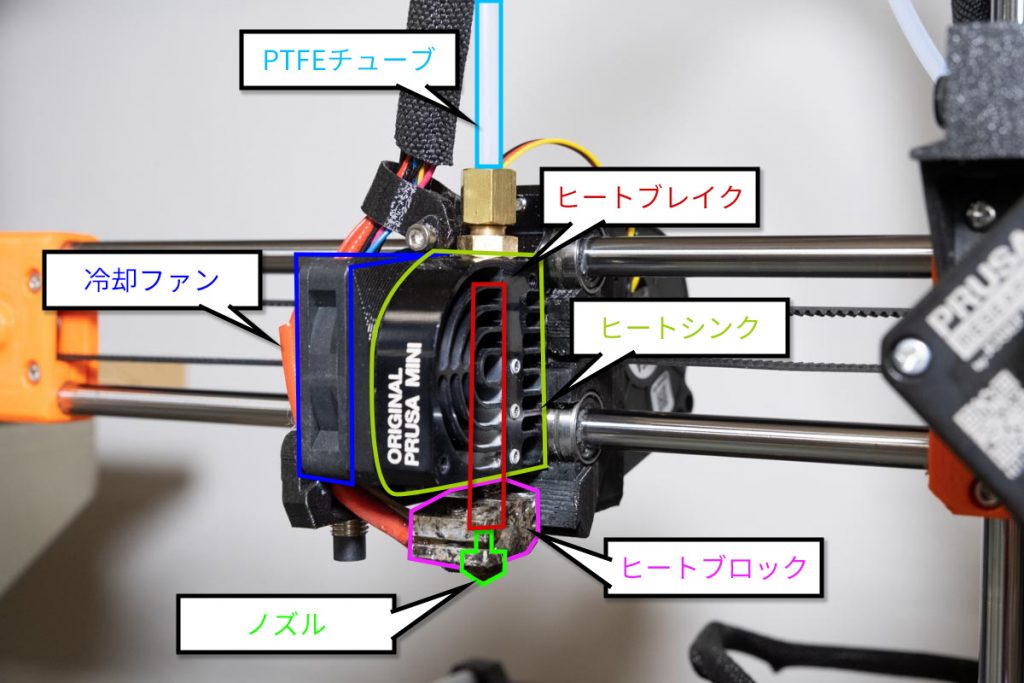

ヒートブレイクはPTFEチューブの先、ノズルとの間にある金属のチューブです。

ノズルにはホットエンドが付いていて高温になりますが、ノズルの熱があまり上まで上がってくると変なところでフィラメントが溶けて詰まってしまうので、それを防ぐためにヒートブレイクがあります。

ヒートブレイクはヒートシンクと接触しておりヒートシンクは常にファンで冷却しています。

今回購入したヒートブレイクは熱伝導率の低いチタン製なのと、下部にくびれを設けることの両方で上部のヒートシンクに接触する部分まで熱がなるべく伝わりにくい構造になっています。

物によればバイメタルという事で、くびれの下(ノズルの近く)はチタン、くびれの上(ヒートシンクの近く)は銅でノズルの熱を受け取りにくく、受け取ってしまった熱は熱伝導率の高い銅でヒートシンクに素早く逃す。といった構造を持っているものもあります。

グリス

ヒートブレイクとヒートシンクの接触部は密着性を上げるためグリスが塗ってあります。

今回は熱伝導率が11.0W/m.kのainex ナノカーボングリスを使用します。

動作温度も-30〜280°Cと幅広いです。

グリスとしてはゴテっとして伸ばしにくいです。

PCパーツショップで購入したCPUグリスですが、CPUはここまで温度が上がらないため200°C以上の温度まで対応していると書いて(検証して)あるものは少ないです。

ですが対応温度が低くてもそこまでヒートブレイクの温度は上がらないはずなので問題はないと思います。

とりあえずまだ到着していないので購入したよ。という報告だけになりますが、また到着次第ブログにアップしたいと思います。

到着してます、続きはこちらから。